ありがとう、感謝しています

●家族信託 50代 男性

【感想】

返信が迅速で、関連別件への質問にもていねいに返事をしてくださった。

【事務職員の対応】

わからない(メールのやりとりでした)

●家族信託 50代 男性

【感想】

返信が迅速で、関連別件への質問にもていねいに返事をしてくださった。

【事務職員の対応】

わからない(メールのやりとりでした)

Aさんは自己破産を検討していますが、自己破産をすると家族の財産(預貯金)も処分されてしまうのではないか心配しています。

Aさんが自己破産をした場合、家族の財産(預貯金)も処分されてしまうのでしょうか。

原則としてAさん名義以外の財産が処分されることはありません。

自己破産は、債務者(Aさん)と債権者との間の清算手続きです。

破産手続で手放すこととなるのは、原則として自己破産を申立てた本人名義の財産です。

Aさんが自己破産をしたとしても、家族の財産には影響はありません。

家族名義の預貯金については注意が必要です。

破産者(Aさん)が家族(妻・子ども)の名義で口座をつくっていた場合、これをAさんの財産とするのか、名義どおり家族の財産とするのかが問題になることがあります。

その場合は「名義ではなく、出捐者(しゅつえんしゃ)を預金者と判断する」とされた判例があります。(最判昭和48年3月27日民集27巻2号376頁)

出捐者とは、その預金をするためにお金を出した人のことです。

Aさんが将来的な学費などを目的として子ども名義で預貯金口座を作成し、そこに定期的に送金していたなどの場合は、子ども名義の口座であってもAさんの財産と判断され、処分される可能性があります。

ご家族の財産のうち破産者の財産に含まれるものがあるかどうかの判断は、その後の免責手続きにも影響を与える可能性があるため、慎重に行う必要があります。

自己破産をすることで、ご家族の財産に与える影響について気になる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

司法書士 永野昌秀

原則として、家族であっても債務整理を代理して行うことはできません。

本人に多額の借金があり、債務整理をしたくても病気やケガなど何らかの事情で動けないとしましょう。

この場合、原則として、家族であっても本人を代理して債務整理の手続きを行うことはできません。

借入やローンの申し込みは、本人が金融業者などの業者と交わした契約関係に基づくものであり、その契約内容を当事者以外の者が代理して変更することができないからです。

弁護士や司法書士といった法律家は債務整理の代理が可能であり、本人にしかできない個人情報の開示などが可能になります。

任意整理では債権者との和解交渉を行い、個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きであって個人で行うには大変な作業であるため、専門家に依頼すると安心して手続きを進めてくれます。

しかし、本人を代理して手続きを進めてもらうためには本人からの委任が必要です。

これも家族から法律家へ委任することはできないので、基本的には本人が直接面談して委任契約を結ばなければなりません。

法律家は相談に応じることはできますので、本人が債務整理に難色を示している場合などは、まず家族が法律家に相談する事例もあります。

家族が債務整理の内容を理解した後に、本人を説得して、家族と一緒に面談に来ることもありますので、まずは相談だけでも検討するのもよいかもしれません。

多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはお話だけでも伺いますので、お気軽に芝事務所までご連絡ください。

司法書士 三浦和弥

こんにちは。

静岡市プラモデル化計画のひとつとして設置されている、「プラモニュメント」を知っていますか?

現在、市内には「プラモニュメント」が5つ設置されています。

静岡市役所にあるポストは、赤い色が目立ってかわいいです。

そして、ずっと気になっていた、3月に新しく設置された「プラモニュメント」を見てきました!

公衆電話です!

JR静岡駅コンコース内にあることは、知っていたのですが、駅のどこにあるのかわからず、探してしまいました。

コンコース北口の階段横にありました!

携帯電話が普及してから、公衆電話の数も少なくなり、公衆電話自体も久しぶりに見た気がします。

しかも2台。見つけた時は、嬉しくなりました。

今後も新しい「プラモニュメント」が設置されるのでしょうか?楽しみです。

それでは、また。

スタッフ池田

Aさんはマンションの管理組合の理事長をしています。

マンションの住人のBさんが管理費を滞納したまま自己破産をしました。

Bさんの居住していた部屋は処分され、Bさんは引っ越したということです。

滞納されたままの管理費はどうなりますか。

破産者が滞納した管理費は免責許可決定後は支払い義務がなくなります。

Bさんが自己破産を申立て、破産手続き開始決定が出されると、破産手続き開始決定前に滞納していたマンションの管理費は、免責(借金の支払い義務の免除)許可決定が確定すれば支払い義務はなくなります。

滞納された管理費は新しい所有者(購入者)に請求することができます。

法律上Bさんが滞納していた管理費は、新しい所有者(特定承継人)に請求することができます。(区分所有法8条)

管理組合側のAさんは、法律上の権利として購入者に対して滞納した管理費の支払いを請求することができます。

(管財事件となった場合には配当の中から滞納管理費の一部を回収できる可能性もあります。)

新購入者は自分が支払った管理費をBさんに請求することはできません。

新しい購入者が支払った滞納管理費分は、本来は前所有者(Bさん)に請求する(求償権)ことができますが、Bさんが免責許可決定を受けた後は、この求償権も免責されます。

新購入者は、Bさんの代わりに支払った滞納管理費をBさんに請求することはできません。

実務上、破産者の所有のマンションが処分される際に滞納管理費がある場合は、任意売却の際の売買代金や強制競売の最低入札価格に反映されることになります。

司法書士 永野昌秀

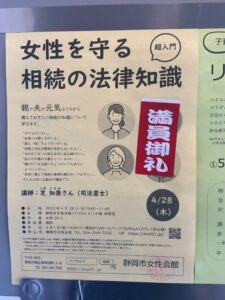

昨年も担当させていただきました

静岡市女性会館主催の講演会にて講師を務めました![]()

テーマは「女性を守る 相続の法律知識超入門」

法定相続分の確認から創設されたばかりの配偶者居住権まで

なるべく法律用語を使わず変わりやすく説明しました。

対象は女性!

講演会で女性のみに絞ったものって珍しい。

コロナ対策でソーシャルディスタンスを保つために

参加人数を絞ったとのことですが、キャンセル待ちが出来る

くらい盛況だったようです![]()

70代、80代の方も多数参加していただき、

みなさん熱心にメモをとったり、質問をしていただきました。

アンケート結果も好評でよかったです。

法律は知っている人が得をする。

相続分野は改正が続いていますので、

新しい情報を学んで、自分で自分を守りましょう。

収入の範囲内で返済を継続できれば任意整理することは可能ですが、ペットの飼育が原因で借金をした場合は、飼育状況や出費を見直さなければいけないかもしれません。

現在ではペットを飼っている世帯も多く、ペットはかけがえのない家族であり、癒しを与えてくれる大切な存在です。

他の支払いもある中でローンを組んでペットを飼い始め、飼育にお金をかけたとしましょう。

収入の範囲内で飼えていけるうちはよいのですが、病気をしたりケガをして高額な治療費がかかるなど予期せぬ出費もありえます。資金が不足して借り入れを起こすこともあるかもしれません。

もし各種返済が家計を圧迫してきて債務整理を検討した場合、毎月の収入の範囲内で継続して借金を返済しつつ、ペットと生活していくことができれば任意整理は可能です。

場合によっては出費を削減するためにペットにかける経費を見直さなければなりません。

客観的に家計を判断してもらうためにも、まずは弁護士や司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

また、ペットローンを利用している場合、ペットを没収されるのではないかと心配する方もいます。

通常、車のローンでは完済まで車の所有権がディーラーや信販会社に留保されていて、任意整理の対象とした時はこれら債権者が車を引き上げて売却してしまいます。

しかし、希少で非常に高額で売却できる生き物以外は買い手が見つからないこともあり、没収されることはほとんどありません。

ペットがいるいないに関わらず、もし借金のことで悩んでいて債務整理をお考えの場合、現在の生活状況や負債状況を詳しく教えていただきたいです。

任意整理や個人再生、自己破産など、状況に合わせた債務整理の方法をご提案致しますので、お気軽に芝事務所へご連絡下さい。

司法書士 三浦和弥

こんにちは。

新緑がまぶしい季節になりましたね。

ここのところ雨が多いですが、晴れた日は爽やかで、過ごしやすいですね。

さて、最近よく食べているもの…。

サラダです。

サラダと言っても、野菜やゆで卵を切ったりするだけのものがほとんどですが(笑)

特に、私が気に入っていてよく食べるのが、コブサラダです。

コブサラダは、チキンや豆を入れるので、それだけでもお腹が満たされます。

先日、パクチーを少し入れたら、とても美味しかった!

あと、最近よく食べるのが、チョレギサラダです。

こちらも野菜を切って、ごま油のきいたドレッシングをかけるだけ。

簡単で、美味しい。

ゴールデンウイークは、何か新しいサラダに挑戦してみようかなと思っています。

それではまた。

スタッフ池田

任意整理の対象となったクレジット会社のカードはすぐに使えなくなってしまいます。任意整理の対象ではない場合も、契約更新時や定期的に行われる審査の段階で使えなくなる可能性が高いです。

多重債務に陥り、借金やクレジットカードの支払いが大変になってきて、弁護士や司法書士といった法律家に任意整理を依頼したとしましょう。

返済中のクレジット会社を任意整理の対象とした場合、法律家が受任通知を送り、債権者に到達したのちにそのクレジットカードは使えなくなってしまいます。

そのため、物品を購入する時などは現金で一括で支払わなければいけませんので、注意が必要です。

また、クレジットカードで各種料金の支払いをしていた場合は、クレジットカードの使用不能により引き落としができなくなってしまいます。

コンビニ払いや銀行引き落としに変更するなどの対応もしなければいけません。

任意整理の対象とされていないクレジットカードについては、当面は使用できる場合があります。

しかし、クレジット会社は契約更新時や定期的にカードを利用中の会員の信用情報をチェックし、審査しています。

更新等の審査時に債務整理を開始していることがわかると、カードの使用を停止される可能性もありますので、クレジットカードで各種料金の支払いをしている場合は早めに支払い方法を変更しておきましょう。

そして、任意整理をした時から最低5年ほどは新しくクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなりますので、毎月の収入の中から生活をしていけるよう計画を立てていかなればいけません。

芝事務所では、債務整理に伴う様々な問題について詳しくご説明させていただきます。

また、依頼者の生活や返済状況をお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金のことで悩んでいる方は、是非ご相談ください。

司法書士 三浦和弥

こんにちは。

しばらくは、桜の花が春を楽しませてくれていましたね。

今は葉桜になりましたが、葉のあざやかな緑が、これもまたきれいです。

先日、「2022年本屋大賞」が発表されました。

受賞作品に、好きな本は入っていましたか?

私は、最近、あまり本を読めていないのですが、毎年このニュースを聞くと読書熱が高まります。

大賞を受賞した、逢坂冬馬さん著の『同志少女よ、敵を撃て』。

読んでみたい!

朝井リョウさんの作品など、他にも気になる作品がたくさんあります。

家にいると、何かしら気になって、ゆっくり本が読めない…。

そのため、図書館に行って、本を読むことが多かったのですが、家でコーヒーを飲みながら本を読むのもいいなあと思います。

読書の時間を作りたいなあ。

では、また次回。

スタッフ池田